الآن

مدونة جديدة

تهتم بشئون الصحافة والإعلام

زبائنكم الأساسيون كما قال منعم هم العيال الصيع الذين يزوغون من مدارسهم ليقفوا أمام مدرسة البنات، فوقوفهم في الشارع يمثل خطرا بالنسبة لهم، حيث اعتادت سيارة الأتاري الوقوف أمام مدرسة البنات، ليحقق أمناء الشرطة متعتهم في صفع هؤلاء العيال على أقفيتهم، أمام البنات اللاتي يضحكن بشماتة، سيجدون مخبأ مناسبا في الصالة.

كما أنك اشتريت خط بيزنس، وعدة إريكسون 688، ووضعتهما في المحل كوسيلة لجذب أرجل الفتيات.

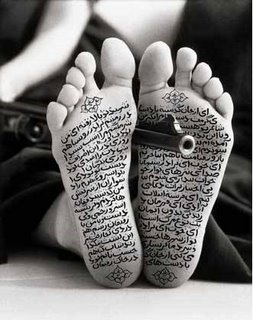

كانت لجدك صورة كبيرة معلقة داخل برواز مذهب في صدر الصالة، سقطت في زلزال 92، وانكسر الزجاج والبرواز، وظلت طوال هذه المدة مركونة في الكراكيب، فأخرجتها، وكتبت على ظهرها بقلم الفلوماستر الأسود الذي أخذته من علبة ألوان أختك:

تثبت اللوحة أمام باب الصالة الخارجي لاصقا وجه جدك بعمامته وزبيبة الصلاة في جبهته في الحائط.

تثبت اللوحة أمام باب الصالة الخارجي لاصقا وجه جدك بعمامته وزبيبة الصلاة في جبهته في الحائط.شيئا فشيئا تعتاد أرجلهم على المكان، وصاروا يتعرفون على البنات بالداخل بسهولة عن طريق اللعب، بدلا من السير وراءهم ومعاكستهم في الشارع وبلا جدوى غالبا، لكنكما لم تسمحا بحدوث أي تجاوزات أخلاقية بين الأولاد والبنات، بينما تحول الجزء الداخلي من الشقة إلى وكر ؛ حيث يقف أحدكم فقط في الصالة غالبا بتابع اللعب، والآخر بالداخل ومعه واحدة، وبعد أن ينتهي يخرج ليقف ويدخل الآخر.

اطمأن الجميع إلى المكان خصوصاَ وأن التعامل الأمني مع المساكن مقصور على الشرطة العسكرية.

اكتسب المكان شهرة واسعة في كل المدارس الثانوية في مدينة السلام، والنهضة والعبور، وأصبح عاديا أن يسأل واحد زميله:

((انت رايح المدرسة بكرة؟)).

فتكون الإجابة:

((لأ.. رايح فريندز جيمز)).

لم يستمر الأمر سوى شهر ونصف، حيث تعددن شكاوى أولياء الأمور البنات، وناظرة المدرسة، وسكان المنطقة، وقد فاحت رائحة المكان، فأتت سيارة الشرطة العسكرية الجيب البيج القديمة، وأوقفت النشاط. .

يصلح ليل كل ثلاثاء من ليالي القاهرة ، أن يصبح هو ليل النميمة الأكبر في حياة المثقفين المصريين ، ففي هذا اليوم الذي اتفق على أن يكون هو يوم لقائهم الأسبوعي على مقاهيهم الثقافية في وسط القاهرة ، تتناثر أشلاء الثقافة والمثقفين على المقاهي ومناضد البارات مزقا ، ويمكن لمن يتحرك خلال ما يسميه المثقفون بمثلث الرعب : " مقهى زهرة البستان ، وأتيليه القاهرة ، وبار الجريون " أن يسمع الحكايات السرية ، والقصص السفلية عما يجري في الثقافة المصرية ، أن يرى الغسيل السري ، أوبحسب وصف البعض ، الملابس الداخلية للثقافة والعلاقات مع السلطة ، والدول العربية ، والصراعات الخفية ، وهي تتداول ، وتحكى ، دون أي ذكر أو نقاش حقيقي حول الأعمال القصصية والروائية والشعرية ، الصادرة من دور النشر القريبة .

يصلح ليل كل ثلاثاء من ليالي القاهرة ، أن يصبح هو ليل النميمة الأكبر في حياة المثقفين المصريين ، ففي هذا اليوم الذي اتفق على أن يكون هو يوم لقائهم الأسبوعي على مقاهيهم الثقافية في وسط القاهرة ، تتناثر أشلاء الثقافة والمثقفين على المقاهي ومناضد البارات مزقا ، ويمكن لمن يتحرك خلال ما يسميه المثقفون بمثلث الرعب : " مقهى زهرة البستان ، وأتيليه القاهرة ، وبار الجريون " أن يسمع الحكايات السرية ، والقصص السفلية عما يجري في الثقافة المصرية ، أن يرى الغسيل السري ، أوبحسب وصف البعض ، الملابس الداخلية للثقافة والعلاقات مع السلطة ، والدول العربية ، والصراعات الخفية ، وهي تتداول ، وتحكى ، دون أي ذكر أو نقاش حقيقي حول الأعمال القصصية والروائية والشعرية ، الصادرة من دور النشر القريبة .

سبعة شارع الخيامية تعنى

الرجل الذي يجلس بين قدميّ الليل

يدعو للقطط

للمارة

لفمه – حتى لا يصدأ –

ولقروش ضامرة

الرجل

آخر الليل

- في غفلة من الحائط -

يخرج الأدعية من فمه

يرصها في حفرة صغيرة

ثم يغطيها بقطع البوص والتراب

ينديها بالماء لتنمو

الرجل الذي ..

...

...

أوه

من قال أنني لا أؤتمن على سر

أن تعيش فوق أحد أسطح بنايات القاهرة العالية أو الواطئة فهذا يعني أنك تعيش جزءاً مهماً من تاريخ القاهرة السري، التاريخ الذي لم يكتبه أحد، وإن عاشه الكثيرون، التاريخ الذي لا يعرفه البعض إلا من خلال الكتب والقصص والروايات التي تحكي عن سير البرجوازيين الذين صعدوا،فكان صعودهم يعني أن يهبطوا من الأسطح إلى الشقق السفلية ، هل هناك معنى فلسفي ما في هذا الهبوط ، أن يكون السطح ، الذي في الأعلى ملكا للفقراء ، والشقق التي أسفله للأغنياء ، الأسطح هي كنز الحكايات ، مختبر الحب الأول ، عليه يتلمس المراهقون حكايات حبهم الأولى ، عليه تتكرر الحكاية القديمة بين ابني الجيران الذين سيفرقهم الزمان ، عليه أيضا ستتكرر حكاية تحية كاريوكا وشكري سرحان في فيلم شباب امرأة عن ابن الريف الساذج وصاحبة البيت الجميلة ،عليه حكايات هؤلاء الذين قدموا من قرى بعيدة تقبع في أقصى الصعيد، أو في عمق الدلتا، بأحلام، وآمال وسكنوا هذه الأسطح، وانطلقوا منها إلى أسفل حيث الشقق الفاخرة في عمارات عالية تطل على القاهرة من فوق، أو هؤلاء الذين يحكون لأحفادهم الصغار في الإجازات الصيفية، وهم يتشمسون في بلكونات تزورها الشمس عن شباب قدامى أرادوا أن يهربوا من مراقبة البوليس السري أيام الملك فاروق، فلم يجدوا ملجأ سوى غرفة فوق سطح في بيت قديم في أحد أحياء شبرا أو روض الفرج، متلمسين خطواتهم الأولى في طريق الثورة ، الأسطح ابنة للمدينة ، وساكنو الأسطح يرتبطون بالمدينة ، وبالاغتراب ، لأن أسطح البيوت القروية البسيطة تخصص لأشياء أخرى ، فغالبا تكون مكانا لمبيت الحمام ، والدجاج ، أو فرن الخبيز ، هذه الأشياء موجودة أيضا في أسطح المدينة ، لكنها تضم إلى جوارها البشر أيضا ، أسطح القاهرة المدينة المزدحمة ، مكان جيد للهروب من الزحام ، وللفوز بميزة لا تتوفر لغالبية سكانها ، إلا وهي أنك سترى السماء ، والنجوم والقمر ، في مدينة تتكالب بناياتها على المارة فتمنعهم من النظر إلى أعلى ، فوق الأسطح عالم غريب.. وعجيب، يمتلئ بالعديد من المتناقضات، لكنه يستحق أن يعاش، وأن يحكى.

الأسطح لا يملكها أحد، لا الأغنياء، ولا الفقراء، بل هي ملك للجميع، حتى أولئك الغرباء.. الذين يأتون بلافتاتهم الكبيرة ويطلبون من صاحب البناية أن يعلقوا إعلاناتهم لتطل على القاهرة من أعلى مقابل مبلغ ما.ولكن لأن السلم الاجتماعي لا يتطلب دوماً أن يكون من يعيش فوق السطوح هو الأكثر غنى، فإننا نجد دائماً أن الحياة فوق الأسطح يحتكرها غالباً الفقراء، أو الغرباء الذين جاءوا بحثاً عن فرصة عمل، لكنهم لم يستطيعوا أن يتحملوا في القاهرة لهيب أسعار شققها، ففضلوا أن يبدأوا من أعلى (من السطوح) على أن يهبطوا بعد ذلك إلى الشقق.

تغيرت أسطح القاهرة في الفترة الأخيرة كثيراً، فقدت كثيراً من رونقها، الأصح، فقدت كثيراً من حميميتها، من تاريخها، لكن أجمل ما فيها، هو أنها قريبة من السماء، انها تجعلك تنظر إلى أعلى لترى السحاب يمر فتسبح الله تعالى، ان ترقب النجوم، وتعدها، ان كنت عاشقاً، أن تنظر إلى السماء، التي تبدو قريبة، كحبل الوريد، أحياناً، وتدعو الله أن يفرج كربك، وربما كان هذا هو ما يجعل الكثيرين يفضلون السكنى فوق السطوح. ربما لأنهم يفضلون أن يظلوا دائماً.. قريباً من السماء.

«أنا قلبي برج حمام.. هج الحمام منه، ياللي عنيكي كلام.. ليه الضلوع أنوا»، أتذكر أغنية محمد منير، وأنا أرمق حجرة الحمام التي تعلو أحد بيوت طملاي بمحافظة المنوفية ، حجرة الحمام التي كانت إحدى سمات الأسطح الريفية، والتي اختفت تماماً مع ظهور محلات بيع الحمام طازجاً ، حجرة الحمام كادت أن تختفي مع انتشار مرض أنفلونزا الطيور دون رجعة ، ولتصبح قبورا لكائنات بيضاء ملائكية .

«ياحبيبتي قلبي فانوس.. بس الهوى محبوس.. بكره اللي جي شموس.. في عنيكي يتحنوا» يتابع محمد منير، لكن برج الحمام، أو حجرة الحمام لم تستطع أن تحتفظ حتى النهاية بكونها ملكة متوجة فوق السطح، ولا يمكن رد غياب حجرة الحمام إلى انتشار «الحمام الطازج» فقط، بل لأن تربية الحمام، كما قال لي «محمود» صاحب البرج في منطقة المرج يحتاج إلى تفرغ، وإلى حب للحمام.محمود قال لي أيضاً إنه بنى البرج، بشكله الاسطواني الجميل الذي تطل منه فتحات يقف فيها الحمام، كأنها عيون ترقب السماء، لأنه يملك البيت، وبالتالي فهو حر في أن يبني فوق سطحه ما يشاء. وأضاف أن الحمام نقي وطاهر، وهو لا يربيه بحثاً عن الربح، بل لأنه يحبه، مع أن مكسبه كبير بالفعل. لكن سطح بيت محمود ـ الذي يقع في منطقة شبه ريفية ـ يختلف كثيراً عن الأسطح التي رأيتها من قبل، وأهم ما يميزه بخلاف برج الحمام هو حبل الغسيل الممتد بطول السطح، بالإضافة إلى حجرة للدجاج ومساحة واسعة أمامها، يلهو فيها الدجاج طوال النهار قبل الدخول إلى حجرته آخر اليوم.. يتناثر فوق السطح الحبوب والذرة، ومخلفات أخرى، مثل لعب أطفال مكسورة، دراجة بلا عجلات، زجاجات مياه فارغة، إطار سيارة، وغير ذلك.. قال محمود لي: أحب الحمام لأنه يحبني، ولأنه يحب السطح.. ولأنه يطير ثم يرجع إلي مرة أخرى، ويضيف في الفترة الأخيرة اضطررت لحبس الحمام في البيت خوفا من تفشي مرض الانفلونزا ، وتابع " خفت أن يأتي بتوع الصحة فيذبحون الحمام "، أتأمل الحمام الذي ينظر من نوافذ البرج وكأنه يغني معي " أنا قلبي كان شباك ، بس الهوى شباك ، يا بكرة بستناك ، ليك العيون حنوا " .

سطوح بنايات وسط القاهرة عالم آخر لا يقل غرابة عن العالم الذي تحكي عنه أم عبد الله، عالم أهم سماته حجرة الغسيل، والحبال المفرودة بطول السطح، وان كان هذا لا يمنع أيضاً من وجود حجرة، أو اثنتين يمكن تأجيرهما للمغتربين، هؤلاء الذين سيفخرون بين أصدقائهم حين يجلسون على المقاهي الزدحمة بالأفكار أنهم يسكنون في وسط البلد ، من دون أن يذكروا أين بالضبط فيرفع أصدقاءهم حواجبهم دهشة وعجبا وحسدا.

سطوح بنايات وسط القاهرة عالم آخر لا يقل غرابة عن العالم الذي تحكي عنه أم عبد الله، عالم أهم سماته حجرة الغسيل، والحبال المفرودة بطول السطح، وان كان هذا لا يمنع أيضاً من وجود حجرة، أو اثنتين يمكن تأجيرهما للمغتربين، هؤلاء الذين سيفخرون بين أصدقائهم حين يجلسون على المقاهي الزدحمة بالأفكار أنهم يسكنون في وسط البلد ، من دون أن يذكروا أين بالضبط فيرفع أصدقاءهم حواجبهم دهشة وعجبا وحسدا.

كنت في مسجد السيدة زينب منذ يومين الساعة الواحدة ظهرا ، وفاجأني هذا المنظرأعلاه للنائمين بطول وعرض المسجد ، في منتصف النهار ، وأينما تلفت وجدت نائما أسفل مروحة من مراوح المسجدالكثيرة ، هذا المشهد لا أعتقد أن الإسلام قال به ، ولا رمضان ذلك الشهر الكريم يتطلبه ،ولم يوص به الرسول في أحاديثه

كنت في مسجد السيدة زينب منذ يومين الساعة الواحدة ظهرا ، وفاجأني هذا المنظرأعلاه للنائمين بطول وعرض المسجد ، في منتصف النهار ، وأينما تلفت وجدت نائما أسفل مروحة من مراوح المسجدالكثيرة ، هذا المشهد لا أعتقد أن الإسلام قال به ، ولا رمضان ذلك الشهر الكريم يتطلبه ،ولم يوص به الرسول في أحاديثه

الكتابة الآن أصبحت هي الشقيقة للكبرى للرخ والعنقاء والخل الوفي ،أصبحت رابع المستحيلات ,أصبح الكاتب كالساحر المسكين الذي فقد كل قدراته ، ولا يعرف كيف يرضي متفرجيه ، حتى الساذجين منهم ، أصبح على الكاتب الشاب أن يصنه معجزة مع كل نص جديد يكتبه ,أصبحت فكرة الكتابة في حد ذاتها أمرا مستغربا ، ودائما يقفز سؤال في عيون من تخبرهم بأنك تكتب " لماذا " ، وفي ظل طغيان سطوة المادة ، وانعدام القارئ ، الذي يكاد أن يتوقف عن قراءة الجرائد ، وليس الأدب ، وغياب الصفحات الثقافية في الجرائد ، وغياب المتابعة النقدية ، وغياب النشر ، وتسلط إعلام الفيديو كليب ، وغياب المشروع الوطني ، وتدني الثقافة العامة ، والبحث عن لقمة العيش ، والتسلط الذي تمارسه أجهزة الدولة الثقافية والأمنية ، يصبح وجود الكاتب ممارسا محفوفا بالمخاطر ، فكيف يوجد في مجتمع يرفضه ، ولا يقبل إنتاجه .

لا بد أنك تذكر أن وزير دفاع هتلر هو الذي قال عندما أسمع كلمة مثقف أتحسس مسدسي ، هذا يا صديقي يحدث الآن ، أصبحت وزارة الثقافة ، والمجتمع من بعدها يردد هذا , أصبح الكاتب الشاب مطاردا ، منزو في مكان لا يسمعه فيه أحد ولا يراه أحد ، الكتابة الآن أصبحت كالمعجزة ، وليس بعيدا أن تبحث عمن كان يكتبوا منذ سنوات معك فتجدهم قد هجروا مهنة الكتابة ، التي أصبحت بالنسبة لهم رفاهية ، لا تحتملها قلوبهم المجهدة ، ولا ظروفهم البائسة ، وتجدهم انخرطوا في مهن مختلفة بعيدة عن عملهم.

مشكلة الجيل الحالي أنه ورث أيديولوجيات فكرية سابقة ، أصبح عليه أن يتعامل معها ، مع أن هذه الأيديولوجيات السابقة ، تدعي التمرد على شقيقات كبريات لها سبقنها ، وبالتالي أصبح من يكتب عليه أن يتمرد على ماذا ، ليس هذا مهما ، المهم أن يتمرد .

أقول لك يا صديقي ، لو كان الأخ دون كيشوت حيا فلا بد أنه كان سينضم طوعا إلى جيل الشباب ، يحارب معهم طواحين الهواء ، خاصة بعد أن نجحت أجيال سابقة ، بجدارة ، في تفريغ الأدب من مضمونه ، واختصرته في تهاويم ، وبعد أن نجحت وزارة الثقافة في إدخال بقية المثقفين في " حظيرتها " طمعا في سفر للخارج أو منحة تفرغ ، أو جائزة صغيرة .

الأجيال التي سبقتنا حين ولدت وجدت منابر ثقافية مختلفة لها ، كانت هناك مجلات ثقافية مختلفة ، وسلاسل إبداعية مختلفة ،كان هنا كنظام في الدولة يهتم بالإبداع ، وكانت هناك حركة ثقافية مستقلة تهتم بالمثقفين والكتاب الشباب ، أما عندما ظهرنا نحن فلا توجد على الساحة إلا مجلتين لا يقرأهما أحد ، تخيل مجلتين شهريتين ، لآلاف المبدعين في مصر بأقاليمها ، أما السلاسل الإبداعية فتحولت إلى عزب أو شقق مفروشة بالتعبير العامي ، في هيئة الكتاب سلسلة تشرف عليها سيدة ، لا ينشر فيها إلا المعارف والأصدقاء ، أما سلسلة هيئة قصور الثقافة ، فقد نجحت الحكومة الفاشية في القضاء عليها ، وأصبح على جيلنا أن يبحث عن مكان للنشر آخر ، ويكون الحل هو أن ينشر على حسابه ، فكيف يفعل هذا وهو لا يجد عمله ، إذن إما أن يفعل كالمراهقات ويخبئ ما كتبه في درجه ، او أن يتوقف عن الكتابة حتى يريح وزارة الثقافة ويستريح .

جيلنا الذي يبحث عن اسم له ، مثل التسعينيات ، والثمانينات ، يخوض حربين أولاهما من أجل لقمة العيش ، الثانية من اجل نشر قصة أو قصيدة لن يقرأها أحد في مجلة لن تبيع ، جيلنا ما زال يكتب حتى يجدوا له اسما كالأجيال التي سبقته أو حتى إشعار آخر .

لكني مع ذلك لست يائسا ، أرى أن جيلنا مع شدة لطمات الحياة له أصبح أكثر وعيا ، استفاد من التجارب السابقة له مع وزارة الثقافة ، فقرر أن يصدر كتبه على حسابه ، حتى لو كان سيدفع فيها ثمن كوب شايه وسيجارته الوحيدة ، ألا ترى معي أن نشر الشباب على حسابهم أصبح ظاهرة لافتة ، استطاع جيلنا التخلص من كل الأيديولوجيات السابقة ، وبدأ يكتب ذاته ، مشاكله ، حكايات بلاده الحقيقية ، تجاوز كل التهاويم الكبرى التي صدعونا بها كثيرا ، تخلص من نظريات النقد الكبرى وبدأ بكتب كتابة حقيقية دون خوف من نقاد أصبحوا مع الزمن مثل خيال المآتة ليس أكثر ، تسألني ماذا سيفعل جيلنا ، أجيبك لا أعرف ، لكن عليك أن تنتظره .

التطور الطبيعي للشتيمة في مصر

التطور الطبيعي للشتيمة في مصر نذكر جميعا المشهد الشهير في فيلم الناظر حينما انهال واحد من ذوي العضلات المفتولة بالضرب على الفنان الراحل علاء ولي الدين الذي عندما تعب من كثرة الضرب صاح في الرجل " كابتن ، كابتن .. هو كله ضرب ضرب ، ما فيش شتيمة ولا ايه ؟ " .

نذكر جميعا المشهد الشهير في فيلم الناظر حينما انهال واحد من ذوي العضلات المفتولة بالضرب على الفنان الراحل علاء ولي الدين الذي عندما تعب من كثرة الضرب صاح في الرجل " كابتن ، كابتن .. هو كله ضرب ضرب ، ما فيش شتيمة ولا ايه ؟ " .